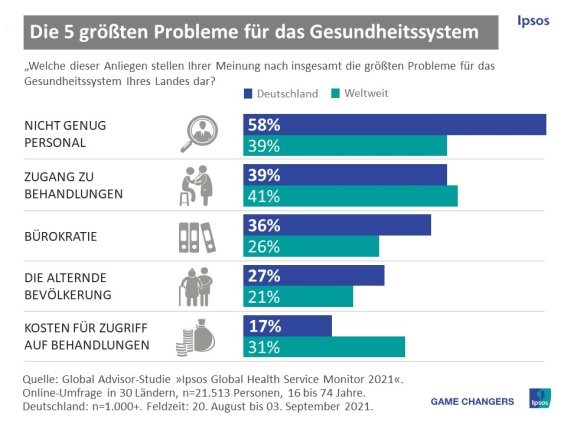

Deutschlands Gesundheitswesen steht vor großen Herausforderungen. Eine knappe Mehrheit der Bürger stuft die Gesundheitsfürsorge in Deutschland zwar nach wie vor als gut ein, doch die Probleme wachsen aus Sicht der Bevölkerung. Vor allem der Personalmangel bereitet vielen Menschen große Sorgen, so das Ergebnis einer internationalen Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos. Für sechs von zehn Deutschen gehört fehlendes Personal aktuell zu den größten Baustellen im Gesundheitssystem ihres Landes.

Vier von zehn Befragten beklagen außerdem einen schlechten Zugang zu Behandlungen oder zu lange Wartezeiten. Bürokratie und die alternde Bevölkerung werden in Deutschland ebenfalls vergleichsweise häufig als Probleme für das hiesige Gesundheitswesen wahrgenommen. In vielen anderen Nationen stehen dagegen eher die hohen Kosten für den Zugriff auf Behandlungen im Fokus. Jeder dritte Befragte weltweit sieht darin eine der größten Herausforderungen für das Gesundheitssystem, insbesondere in Chile (58%), den USA (52%) und Singapur (49%). Hierzulande werden zu hohe Geldausgaben lediglich von 17 Prozent der Befragten genannt.

Deutsches Gesundheitswesen überbeansprucht

Als umso schwerwiegender erweist sich in Deutschland dafür das Problem des Fachkräftemangels. Nur in vier von dreißig befragten Ländern, darunter Schweden (71%), die Niederlande (66%), Frankreich (63%) und Kanada (61%), wird dieser noch häufiger als eines der Hauptprobleme im Gesundheitswesen genannt. Fast die Hälfte aller Bundesbürger (44%) sind daher auch der Meinung, dass das Gesundheitssystem in Deutschland überbeansprucht ist, neun Prozentpunkte mehr als noch im Vorjahr. Nur jeder Fünfte (22% | -9) stimmt dieser Aussage nicht zu.

Sinkendes Vertrauen in Qualität der Gesundheitsversorgung

Zwar wird die Qualität der Gesundheitsfürsorge, die Patienten in Deutschland zur Verfügung steht, von sechs von zehn Befragten (60%) nach wie vor als gut oder sehr gut bewertet. Allerdings hat sich der Anteil derer, die mit der Gesundheitsversorgung vor Ort zufrieden sind, im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozentpunkte reduziert. Gleichzeitig steigt der Anteil der Unzufriedenen auf 10 Prozent (+4).

Danach gefragt, wie sich die Gesundheitsfürsorge in den nächsten Jahren voraussichtlich entwickeln wird, äußern sich die Deutschen folgerichtig eher pessimistisch. Lediglich jeder zehnte Bundesbürger (11%) ist der Überzeugung, dass sich die Gesundheitsversorgung, die ihnen und ihren Angehörigen vor Ort zur Verfügung steht, in den kommenden Jahren verbessern wird – fünf Prozentpunkte weniger als noch im Vorjahr. Mit einer Verschlechterung der Gesundheitsfürsorge rechnet dagegen jeder vierte Bundesbürger (24% | +5). Pessimistischer als die Deutschen sind nur noch die Menschen in Ungarn, wo nur zehn Prozent an eine Verbesserung des Gesundheitssystems glauben.

Ein ähnliches Antwortverhalten zeigt sich auch bei der Frage, ob man darauf vertraue, dass das deutsche Gesundheitssystem ihren Patienten die besten Behandlungen anbietet. Eine knappe Mehrheit der Deutschen (55%) vertraut zwar darauf, dass sie im Krankheitsfall die bestmögliche Behandlung erhalten wird; fast jeder Fünfte (19%) glaubt das jedoch nicht. Auch hier ist der Anteil der Zweifler im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich um sieben Prozentpunkte angestiegen. Am meisten Vertrauen in die Qualität von Gesundheitsleistungen herrscht momentan in der Schweiz (74%) und in Singapur (73%), besonders misstrauisch äußern sich die Befragten aus Ungarn (11%) und Russland (18%).

Wachsendes Gefühl der Ungleichbehandlung im Gesundheitswesen

In der Umfrage wurde auch danach gefragt, ob man der Ansicht sei, dass das Gesundheitssystem im eigenen Land allen Menschen denselben Behandlungsstandard biete. In Deutschland stimmt aktuell nur jeder Dritte (33%) dieser Aussage zu, während mehr als vier von zehn Befragten (42%) eine systematische Ungleichbehandlung von Patienten wahrnehmen. In der Vorjahresbefragung hatten sich der Anteil derer, die an gleiche Standards glauben und der Anteil der Skeptiker noch die Waage gehalten (je 37%).

Quelle: Ipsos