Die Weltgesundheitsorganisation weist bereits seit Jahren darauf hin, dass jeder vierte Mensch im Laufe seines Lebens mindestens einmal von einer psychischen Erkrankung betroffen ist und dass das Krankheitsbild Depression entscheidend zum „Global Burden of Disease“ beiträgt. Den verursachten Schaden schätzt die OECD auf über 1,3 Billionen US-Dollar pro Jahr allein in den Industrienationen. Die Allianz geht von einem Schaden von bis zu 22 Milliarden Euro in Deutschland aus. Der Markt für eine verbesserte Versorgung von psychischen Erkrankungen bietet also zweifelsfrei enormes Potenzial. Der Einsatz digitaler Angebote könnte den Zugang für Betroffene erleichtern und Behandler bei der Therapie unterstützen. Gleichzeitig gilt es, auch die Risiken solcher Angebote zu benennen und Verbraucher zu schützen.

WORUM GEHT ES? DAS PROBLEMFELD ERKLÄRT AM BEISPIEL DEPRESSION

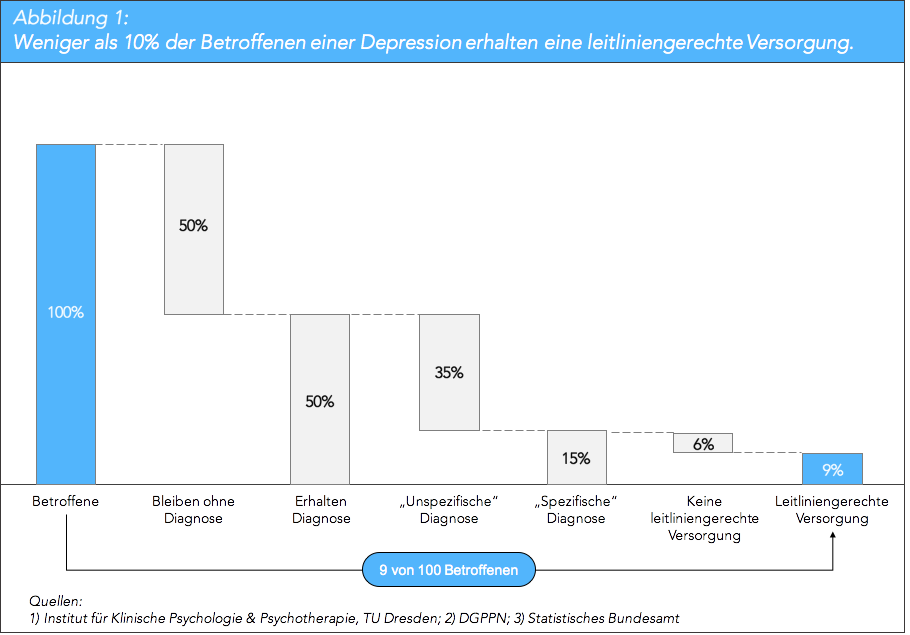

Depressionen gehören zu den häufigsten Formen unter den psychischen Erkrankungen und haben aufgrund ihrer Komplexität und Folgen eine besondere gesundheitspolitische und ökonomische Bedeutung. Grundsätzlich handelt es sich in der öffentlichen Wahrnehmung bei einer Depression um eine schwer abzugrenzende Erkrankung, die bei einem Stimmungstief beginnt und im Suizid enden kann. In Deutschland allein sind pro Jahr rund 7 Millionen Menschen (8% der Bevölkerung) von einer klinisch relevanten Depression betroffen. Jedoch erhalten weniger als 10% von ihnen eine leitliniengerechte Versorgung. Doch warum ist die Versorgungslage so desolat und wo können digitale Angebote ihren Beitrag leisten? Dafür lohnt sich ein Blick auf die bestehende Versorgungskette:

Von 100 Menschen in Deutschland, die von einer behandlungsbedürftigen Depression betroffen sind, erhält lediglich die Hälfte überhaupt eine Diagnose, die für eine weiterführende Behandlung jedoch zwingend notwendig ist. Fehlende Aufklärung, Stigmatisierung sowie die Unsicherheit bei den Betroffenen, ob eine behandlungsbedürftige Erkrankung vorliegt, sind die größten Hürden, die es hierbei zu überwinden gilt. Von den 50 gestellten Diagnosen werden nur 15 durch spezialisierte Fachärzte oder approbierte Psychotherapeuten vorgenommen. Die restlichen 35 Diagnosen (70%) werden als sogenannte „unspezifische“ Diagnose von Hausärzten und anderen Fachärzten gestellt und ausschließlich medikamentös, also mit Antidepressiva, behandelt. Auf das Problem der mangelhaften Erkennung depressiver Erkrankungen und die Notwendigkeit, Hausärzte bei der Diagnose besser zu unterstützen, wurde kürzlich auch von der ehemaligen Vizepräsidentin der Bundesärztekammer hingewiesen. Von den 15 „spezifischen“ Diagnosen werden aufgrund der geringen Anzahl von Psychotherapeuten und Fachärzten nur 9 (57%) leitliniengerecht versorgt. Insgesamt finden somit weniger als 10% der Betroffenen den Weg in eine leitliniengerechte Versorgung.

Damit sind die zwei folgenden Grundsatzprobleme benannt, bei denen die digitale Angebote je nach Ansatz einen Beitrag leisten können:

- Öffentliches Bewusstsein: Dass nur jeder zweite Betroffene überhaupt eine Diagnose erhält, ist neben dem gesellschaftlichen Stigma psychischer Erkrankungen auch darauf zurückzuführen, dass viele Betroffene die Erkrankung nicht als solche erkennen. Die Konsultation eines Arztes oder Psychotherapeuten findet in diesen Fällen nicht statt.

- Struktur und Angebot: Das Angebot an Fachärzten und Psychotherapeuten (in Deutschland ca. 36 Tausend) reicht nicht ansatzweise aus, um den Behandlungsbedarf zu decken. Darüber hinaus ist das Zuweisungssystem zwischen Patient, ambulanter und stationärer Versorgung und den Kostenträgern ineffizient.

WAS BISHER GESCHAH: DIE ENTSTEHUNG EINER DIGITAL MENTAL HEALTH LANDSCHAFT

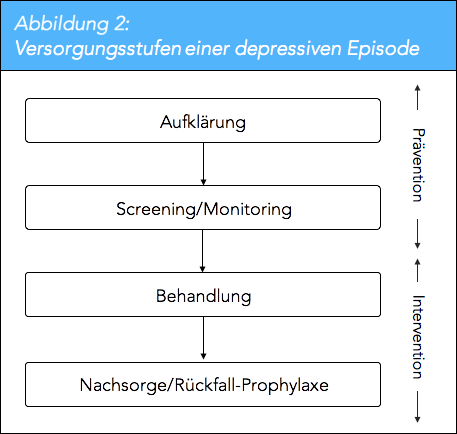

Diese Versorgungslücken versuchen seit kurzem auch immer mehr digitale Angebote (Digital Mental Health) zu schließen, indem sie digitale Angebote entwickeln, die sich grob in die Bereiche Aufklärung, Screening, Behandlung und Nachsorge einteilen lassen.

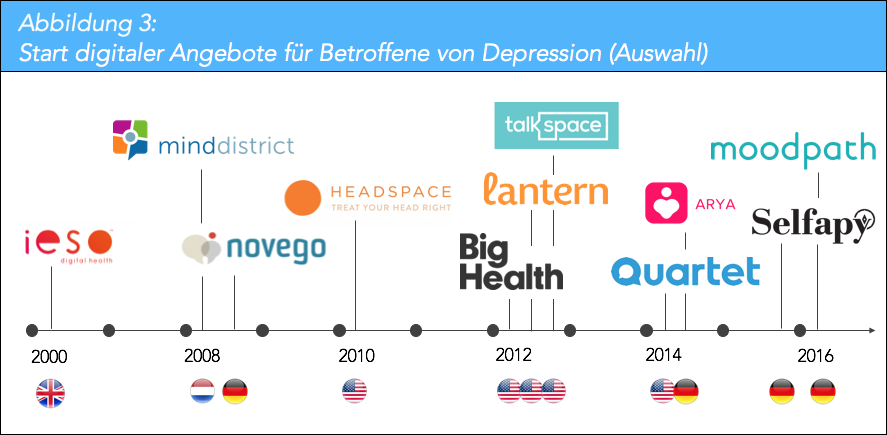

In Deutschland zählen Deprexis (Gründung 1997) und Novego (2008) zu den Pionieren und bieten Desktop-basierte und von Psychotherapeuten und Ärzten begleitete Online-Kurse an. Eine neue Generation von Angeboten entstand in den letzten zwei bis drei Jahren. Darunter die ARYA App (2014), ein mobiles Stimmungstagebuch, die Mental Health Plattform TelePsy (2010), die App 7Mind (2015) für Achtsamkeitsübungen und Meditationstraining, Selfapy (2016) für geleitete Online-Therapie bzw. Online-Selbsthilfe sowie die App Moodpath (2016) als mobiles Depressions-Screening für Betroffene und Behandler. All diese Angebote leisten einen Beitrag zur Aufklärung über psychische Erkrankungen, um so das gesellschaftliche Stigma aufzuheben. Das zweite große Problem – die Unterversorgung – wird hingegen unterschiedlich adressiert.

Insgesamt hinkt der deutsche Markt für Digital Mental Health Angebote seinen europäischen und nordamerikanischen Pendants aber deutlich hinterher. Angebote wie MindDistrict (2008), Headspace (2010), Sleepio (2012), Talkspace (2012), Telepsy (2010), Lantern (2012) oder Quartet Health (2014) haben in ihren Produktkategorien und Heimatmärkten jeweils bereits signifikante Traktion und einen „spürbaren“ Produkt-Market-Fit erbracht, der bei allen genannten deutschen Anbietern noch aussteht. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die regulatorischen Rahmenbedingungen, in denen sich die Startups hierzulande bewegen, verhältnismäßig starr sind und sich nur langsam an die Digitalisierung im Gesundheitswesen anpassen.

STATUS QUO: ES EXISTIERT EINE VIELZAHL AN LÖSUNGSANSÄTZEN

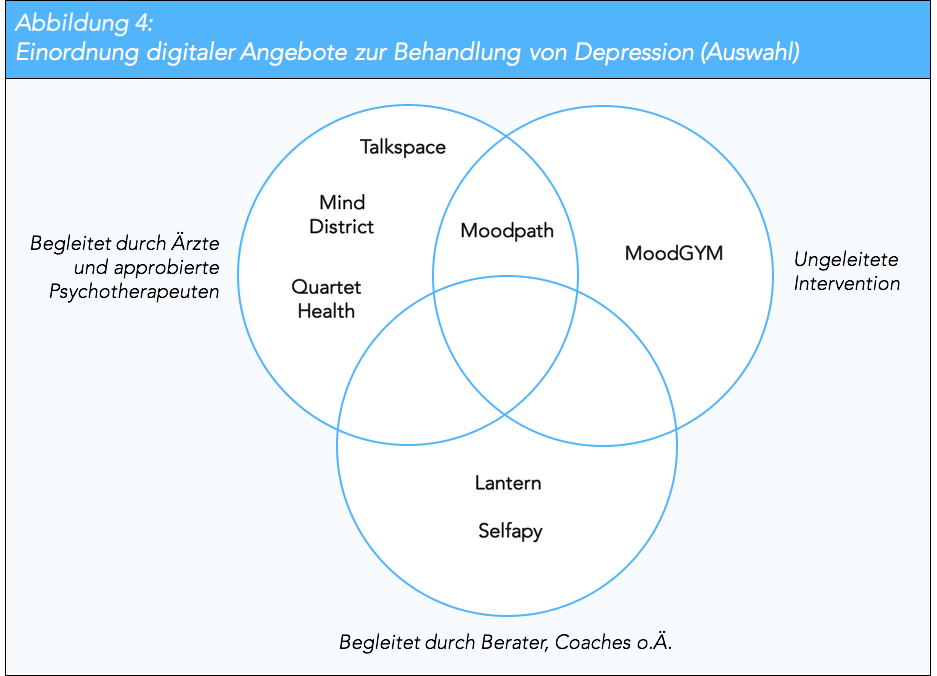

Im Fokus der neuen Angebote steht bislang vor allem die Behandlung („Intervention“) von psychischen Erkrankungen. Obwohl eine Vielzahl internationaler Studien die Wirksamkeit von digitalen Behandlungsangeboten bereits in Forschungsprojekten nachgewiesen hat, lässt die Integration solcher Lösungen in die Versorgungspraxis bislang noch auf sich warten. Hier sind neue Anbieter gefragt, passende Angebote zu entwickeln. Die Form der angebotenen Intervention ist dabei ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal unter den Startups, da sie neben dem Kundennutzen vor allem auch die Fähigkeit zur Monetarisierung und Integration in die Regelversorgung entscheidend mitbestimmt.

Wird die Intervention von einer Person unter der Zuhilfenahme digitaler Angebote durchgeführt, ist die Rede von geleiteter Online-Intervention. Wird die Intervention von Ärzten oder Psychotherapeuten geleitet, spricht man von Online-Therapie. Wird sie von anderen Berufsgruppen durchgeführt, so darf aus berufsrechtlichen Gründen nicht von „Therapie“ gesprochen werden. In diesem Fall hat sich die Bezeichnung Online-Selbsthilfe durchgesetzt. Neben geleiteten Online-Interventionsprogrammen gibt es auch eine Reihe ungeleiteter Programme zur Depressionsbewältigung. Das Beispiel MoodGYM zeigt, dass auch ungeleitete Programme ein komplementäres Versorgungsangebot sein können, um die hausärztliche und psychotherapeutische Versorgung zu begleiten und deren Effektivität und Effizienz zu erhöhen.

Vor allem bei den ungeleiteten Interventionsprogrammen muss die Erkennung einer klaren psychischen Störung und die Weiterleitung des Betroffenen an behandelnde Ärzte und Psychotherapeuten erfolgen. In diesem Zusammenhang spielt eine automatisierbare und belastbare Erhebung von Symptomen eine entscheidende Rolle.

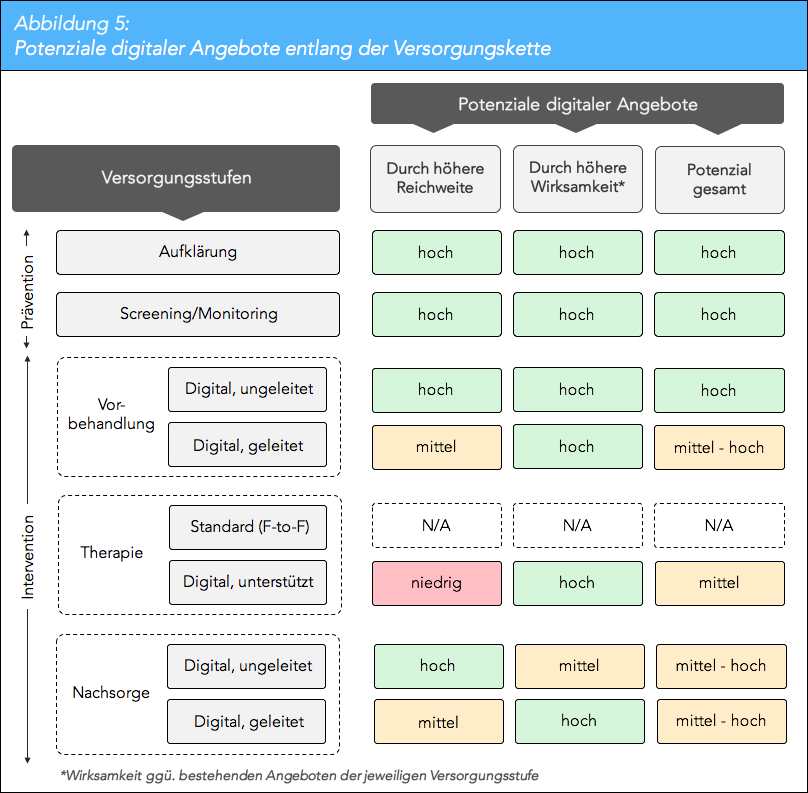

Obwohl der Einsatz digitaler Angebote zur Psychotherapieunterstützung ein offensichtliches Potenzial darstellt, bestehen bei den vor- und nachgelagerten Versorgungsstufen weitaus mehr Möglichkeiten, um sich der Problematik der akuten Unterversorgung zu widmen und den Druck auf das Versorgungssystem zu reduzieren.

Beispielsweise könnten Hausärzte, die immerhin ca. 60% aller diagnostizierten Depressionen versorgen, bei der Behandlung leichter depressiver Episoden durch Online-Interventionen unterstützt werden. Damit könnte in einigen Fällen die Chronifizierung verhindert und der Kostendruck auf die Versicherungen durch Psychotherapie reduziert werden. Im Falle einer abgeschlossenen Psychotherapie können ungeleitete Interventionsprogramme die Rückfallquote von immerhin fast 85% reduzieren. Ein weiteres Potenzial besteht in einem verbesserten Zuweisungsmanagement, sodass die Schweregrade und Symptomatiken den jeweils passenden Versorgern zugeordnet und entsprechende Prozesse frühzeitig eingeleitet werden. Denn nicht jede Form einer Depression muss sofort durch einen Psychotherapeuten behandelt werden. Denkbar ist hier eine Art “Ampelsystem” zur Qualifizierung der Behandlungsbedürftigkeit und Zuordnung in präventive Angebote, die beispielsweise im Rahmen der hausärztlichen Versorgung eingesetzt werden können.

Die FÄHIGKEIT ZUR MONETARISIERUNG IST WICHTIG FÜR DIE NACHHALTIGKEIT DER ANGEBOTE

Um sicherzustellen, dass die Angebote nachhaltig und kundenorientiert sind, ist ein Geschäftsmodell mit einer klaren Monetarisierungsstrategie nötig. Wer soll am Ende für die das Angebot zahlen? Ist es der Betroffene selbst, handelt es sich um ein klassisches B2C (Business-to-Consumer) Modell, bei dem der Nutzer des Angebots auch die (Kauf-)Entscheidung trifft. Der Gesundheitsmarkt in Deutschland ist durch seinen hohen Grad an gesetzlicher und privater Versicherung aber kein typischer Selbstzahlermarkt. Die Krankenkassen übernehmen maßgeblich die Kosten für Gesundheitsleistungen. Aus diesem Grund stehen die Startups vor den Herausforderungen, den Leistungserbringern und den Leistungsträgern zu beweisen, dass ihre Produkte eine sichere, sinnvolle und wirksame Leistung für ihre Mitglieder darstellen. Dieser Weg zur Monetarisierung über die Erstattung durch Krankenkassen ist oft das langfristige Ziel vieler Startups mit einem Consumer-Fokus, da sie den Kunden finanziell entlasten. Obwohl bereits einzelne Digital Health Angebote von Krankenkassen erstattet werden, scheint eine flächendeckende Akzeptanz bei den Krankenkassen doch noch weit entfernt. Sinnvoll scheint – zumindest kurz- und mittelfristig – vor allem die Entwicklung von Angeboten zu sein, die bei den Anwendern einen deutlichen wahrgenommenen Nutzen entfalten, sodass diese bereit sind, selber für das Angebot zu zahlen. Hier gilt es, die unterschiedlichen Preissensitivitäten optimal abzuschöpfen.

Richtet sich das Angebot an Behandler in Kliniken, also angestellte Therapeuten und Ärzte, handelt es sich um ein klassisches B2B (Business-to-Business) Modell, bei dem der Entscheider nicht der Nutzer ist. Der Entscheidungsträger ist in der Regel die Klinikleitung, die den Anwender, der oft durch den Chefarzt vertreten wird, im besten Fall in den Entscheidungsprozess mit einbezieht. Treiber für oder gegen eine Kaufentscheidung sind bei B2B Modellen in erster Linie die Aussicht auf mehr Umsatz oder geringere Kosten. Neue Angebote müssen hier also den Beweis erbringen, dass sie die Qualität messbar erhöhen, damit Kunden bereit sind, mehr zu zahlen oder dass sie Prozesse verschlanken und mehr Kapazität schaffen, um entweder Kosten zu sparen oder mehr Patienten aufnehmen zu können.

Adressiert das Angebot ambulante Behandler, also private oder niedergelassene Ärzte und Therapeuten, trifft die Kaufentscheidung zwar wie im B2C-Modell der Anwender. Die Kaufmotivation ist aber wie beim Kliniken-Modell vor allem die Steigerung von Umsatz oder die Reduktion von Aufwand.

QUO-VADIS: WORAUF KOMMT ES FÜR DIE NEUEN ANGEBOTE AN?

Die niedrigen Eintrittsbarrieren zu digitalen Angeboten auf der Konsumentenseite stellen einerseits ein enormes Potenzial, andererseits aber auch ein hohes Risiko dar. Die Startups in diesem Bereich sehen sich somit folgenden Herausforderungen gegenüber:

Qualitätssicherung: Bei all der Vielfalt gilt es vor allem für die qualitätssichernden Institutionen, die „Spreu vom Weizen zu trennen“, wie es Professor Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer, in einem Beitrag zusammenfasst. Es muss sichergestellt werden, dass die angebotenen Gesundheitsleistungen nicht nur wirksam sind, sondern dass sie vor allem nicht kontraindikativ sind, also potenziell Schaden anrichten. Daher ist eine gemeinsame Validierung der Lösungen mit Vertretern aus Forschung und Praxis insbesondere für die Startups notwendig, die die Versorgungslücke mit (alternativen) Behandlungsangeboten schließen wollen.

Vertrauen und Nutzerorientierung: Um insbesondere den Selbstzahlermarkt erfolgreich zu erschließen, müssen die Angebote nicht nur höchste Qualitätsstandards erfüllen, sondern auch als seriöses und nutzerfreundliches Angebot wahrgenommen werden. Obwohl bereits eine Reihe an wissenschaftlich fundierten Pilotprojekten existiert, bleibt die Anwendung in der breiten Masse noch aus, da Oberfläche, Funktionalität und Preis bislang nicht optimal auf die Nutzerbedürfnisse abgestimmt sind.

Integration in die Regelversorgung: Forschung und Praxis sind sich einig, dass vor allem die Angebote gefördert werden müssen, die sich entlang des Stepped-Care-Modells in die Regelversorgung integrieren lassen. Das Ziel dieser Integration ist das Blended-Care-Modell, in dem digitale Angebote entlang aller Versorgungsstufen so eingesetzt werden, dass sowohl Betroffene als auch Behandler bei Aufklärung, Screening, Prävention, Behandlung und Nachsorge optimal unterstützt werden.

Skalierbarkeit: Das Ziel der neuen Angebote ist nicht die Ablöse der persönlichen Versorgung durch Ärzte und Psychotherapeuten. Vielmehr geht es darum, deren Effektivität und Effizienz bei der Behandlung zu erhöhen sowie vor- und nachgelagerte Versorgungsstufen mit automatisierbaren Technologien einer breiten Masse an Betroffenen zugänglich zu machen. Dies setzt die Skalierbarkeit in Form von Automatisierung und geringen Grenzkosten voraus. Dafür eignen sich vor allem Angebote aus den Versorgungsstufen Aufklärung, Screening, Prävention und ungeleitete Interventionen sowie die Nachsorge.

Geschäftsmodell: Darüber hinaus gilt es, Angebote und Geschäftsmodelle zu entwickeln, die auch unabhängig von der Erstattung durch Krankenkassen „überlebensfähig“ sind. Das Schöne daran: Wenn Kunden bereit sind, für Angebote zu bezahlen, weil sie ihnen einen klaren Nutzen bringen, dann findet damit eine natürliche (Vor-)Selektion über die Kundenorientierung und Akzeptanz bei der Zielgruppe statt.

Über den Autor:

Felix Fraue ndorf (Jahrgang 1986) ist Gründer und Geschäftsführer von Mindrise undfür die Themen Strategie, Finanzen und Marketing verantwortlich. Zuvor hat er für verschiedene Startups in diesen und ähnlichen Bereichen gearbeitet. Zuletzt war Frauendorf als Manager Group Strategy für den Internet-Inkubator HitFox Group in Berlin tätig. Während und nach seinem Bachelor-Studium in Berlin sammelte er unter anderem bei Booz & Company und Horváth & Partners Berufserfahrung im Bereich der Unternehmensberatung. Im Anschluss absolvierte er ein Studium der Internationalen Betriebswirtschaftslehre an der ESCP Europe Business School in Berlin.

ndorf (Jahrgang 1986) ist Gründer und Geschäftsführer von Mindrise undfür die Themen Strategie, Finanzen und Marketing verantwortlich. Zuvor hat er für verschiedene Startups in diesen und ähnlichen Bereichen gearbeitet. Zuletzt war Frauendorf als Manager Group Strategy für den Internet-Inkubator HitFox Group in Berlin tätig. Während und nach seinem Bachelor-Studium in Berlin sammelte er unter anderem bei Booz & Company und Horváth & Partners Berufserfahrung im Bereich der Unternehmensberatung. Im Anschluss absolvierte er ein Studium der Internationalen Betriebswirtschaftslehre an der ESCP Europe Business School in Berlin.